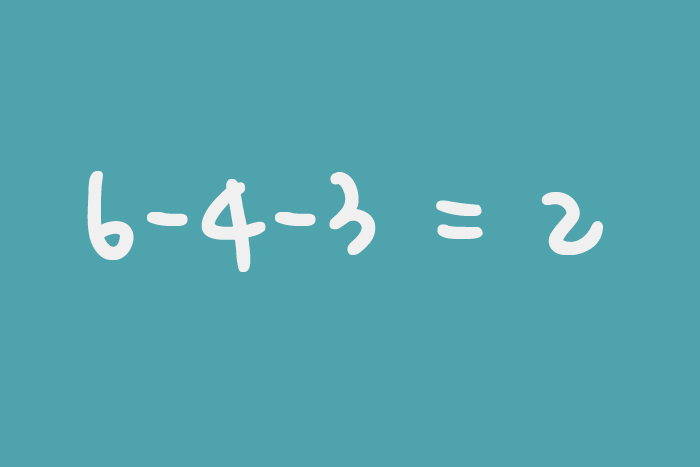

세상에는 이 그림에 나온 공식을 한 번에 이해하는 사람들이 있습니다.

이런 사람들은 '6 + 4 + 3 = 2'라는 공식에도 고개를 끄덕일 겁니다.

6 - 4 - 3은 야구에서 유격수 - 2루수 - 1루수로 이어지는 병살, 콩글리시로 더블아웃, 재플리시로 겟투(get two) 플레이를 나타내는 기호입니다.

그런데 모든 병살이 병살타는 아니고 모든 병살타가 병살은 아니라는 건 또 무슨 소리일까요?

이런 말장난이 등장했을 때는 일단 '야구 규칙'에 나온 '용어의 정의'부터 읽어보면 도움이 됩니다.

23. DOUBLE PLAY (더블 플레이·병살)

수비팀이 연결된 동작으로 2명의 공격팀 선수를 아웃시킨 플레이를 말한다. 그러나 2명을 아웃시키는 사이 실책이 끼어 있으면 더블 플레이가 아니다.

⒜ 포스 더블 플레이(force double play)는 두 개의 포스 아웃(force out)이 이어진 플레이다.

⒝ 리버스 포스 더블 플레이(reverse force double play·역방향병살)는 제1아웃이 포스 플레이고, 제1아웃 때문에 포스 상태가 해제된 주자가 제2아웃이 된 더블 플레이다.

[예1] 1사 주자 1루. 타자가 1루수 앞에 땅볼을 쳤다. 타구를 잡은 1루수가 1루를 밟고(2사), 이어서 2루수 또는 유격수에게 송구하여 주자를 아웃시켰을 때 (태그 플레이)

[예2] 무사 만루. 타자가 3루수 앞 땅볼을 쳤다. 타구를 잡은 3루수가 3루를 밟고(1사), 이어서 포수에게 송구하여 3루주자를 아웃시켰을 때 (태그 플레이)

여기서 눈여겨봐야 할 건 굳이 포스 더블 플레이와 리버스 포스 더플 플레이를 따로 정의하고 있다는 점입니다.

야구 규칙 9.02(a)(17)은 '포스 더블 플레이 또는 리버스 포스 더블 플레이가 되도록 땅볼을 친 타자의 이름'을 기록지에 적어 놓아야 한다고 규정하고 있습니다.

여기까지 읽고 나면 일단 병살은 한 번에 아웃 카운트를 2개 올린 상황을 뜻하는 '수비 기록'이라는 사실을 알 수 있습니다.

그리고 (주자에게 다음 베이스로 뛰어야 하는 의무가 있는) '포스 아웃 상황에서' 타자가 '땅볼을 쳐서' 수비팀이 병살 플레이에 성공한 게 병살타입니다.

병살타를 영어로 'Ground Into Double Play(GIDP)'라고 부르는 이유입니다.

따라서 아래 GIF에서 두산 내야진은 병살 플레이에 성공했지만 NC 이명기(34)는 병살타를 친 게 아닙니다.

만약 이 상황에서 두산 3루수 허경민(34)이 공을 떨어뜨린 다음 병살로 연결했을 때는 어떻게 될까요?

이러면 이명기는 직선타가 아니라 땅볼을 친 걸로 기록지에 남습니다.

다만 9.02(a)(17)[주1]은 이런 상황에서는 병살타로 기록하면 안 된다고 규정하고 있습니다.

[주1] (전략) 타자가 친 플라이 볼 또는 라인 드라이브를 야수가 떨어뜨리고 (고의낙구가 아님) 위에서 말한 바와 같이 병살을 하여도 병살타로는 기록하지 않는다.

이에 대해 윤병웅 한국야구위원회(KBO) 기록위원은 "타구가 날아갈 당시의 상황이 주자가 다음 루로 뛸 수 없는 조건이었기 때문에 부득이한 주자의 포스아웃에 대해서 타자에게 책임을 묻지 않는 것"이라고 설명합니다.

이 설명을 통해 병살타를 따로 기록하는 건 아웃 카운트 소재를 밝혀두는 일이라는 사실도 확인할 수 있습니다.

이를 달리 말하면 두 번째 아웃 카운트를 꼭 타자 주자가 기록할 필요는 없다는 이야기도 됩니다.

예를 들어 무사 만루에서 타자가 유겨수 앞 땅볼을 쳤는데 앞선 2, 3루 주자는 포스 아웃을 당하고 타자 주자는 1루에서 살아도 병살타입니다.

병살과 병살타를 구분해야 하는 이유 가운데 하나는 '타점'입니다.

타점을 다룬 야구 규칙 9.04(b)를 보겠습니다.

⒝ 공식기록원은 다음과 같을 때 타점을 부여하지 않아야 한다.

⑴ 타자가 병살타(force double play) 또는 역방향 병살타(reverse force double play)가 된 땅볼을 쳐서 주자를 득점시켰을 경우에는 타점을 부여하지 않는다.

⑵ 병살타(force double play) 또는 역방향 병살타(reverse forcedouble play)를 완성시키려는 1루 또는 다른 베이스로의 송구를 야수가 잡지 못하거나 주자를 태그하지 못하여 그 야수에게 실책이 기록된 경우에는 주자가 득점하더라도 타자에게 타점을 부여하지 않는다.

그러니까 일단 타자가 병살타를 치는 동안 득점에 성공해도 이 타자는 타점을 가져갈 수 없습니다.

또 (2)를 통해 알 수 있는 건 아웃 카운트 2개가 올라가지 않았을 때도 타자는 병살타를 기록할 수 있다는 점입니다.

예컨대 6 - 4 - 3 병살 상황에서 1루수가 공을 떨어뜨려 타자 주자가 1루에서 살았습니다.

이때는 병살은 아니지만 타자에게는 병살타를 기록합니다.

모든 병살타가 병살이 아닌 이유가 여기서 드러납니다.

이런 이유로, 9년 전(헉!) 야구 퀴즈 풀이 때 말씀드린 것처럼, 한 이닝에 병살타를 두 개 치는 것도 가능합니다.

실제로 1984년 5월 3일 롯데 상대 인천 안방 경기 8회 삼미를 시작으로 프로야구에서도 총 네 차례에 걸쳐 한 이닝에 병살타 두 개가 나온 적이 있습니다.

야구에는 '병살타 3개 치고 이기기 바라면 도둑놈 심보'라는 속설도 있습니다.

다만 지난해 기준으로 한 경기에서 병살타를 3개 이상 친 팀은 승률 .400(24승 2무 36패)을 기록했습니다.

병살타로 기회를 날려버렸으니 불리한 건 맞지만 그렇다고 경기를 포기할 정도는 아닙니다.

병살타가 적다는 건 득점 기회도 적었다는 뜻일 수도 있으니까요.