3할의 유혹은 너무나도 매혹적이다. 김근석은 1984년에 안타 하나만 더 때렸더라면 그도 자기 커리어에 한 번은 3할 타자가 될 수 있었다. 팀 후배 양준혁은 1994년에 안타가 하나만 부족했어도 데뷔 이후 10년 연속 3할 타자가 될 수 없었다. 브룸바가 한국에 다시 돌아온다면 그는 첫 타석에서 안타를 때려야 다시 통산 타율 3할 타자가 될 수 있다.

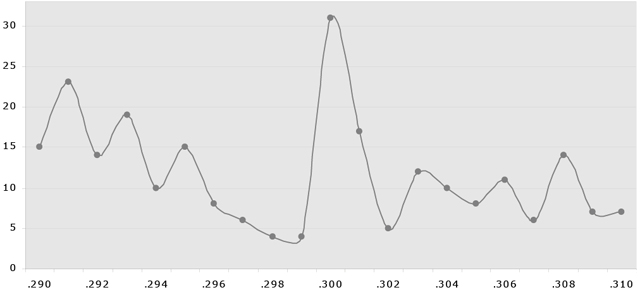

그래서일까? 시즌 타율 .290~.310 사이를 기록한 타자 246명 중 정확히 .300을 기록한 타자가 31명으로 가장 많다. 타율 .299는 가장 적은 4명이다.

누구에게 묻지 않아도 우리는 이유를 안다. 정확히 .300을 기록한 타자는 경기에서 또 시즌에서 빠지는 것이다. 괜히 한 타석에 더 들어섰다가 '초라한 2할 타자'가 되는 건 누구도 원치 않기 때문이다.

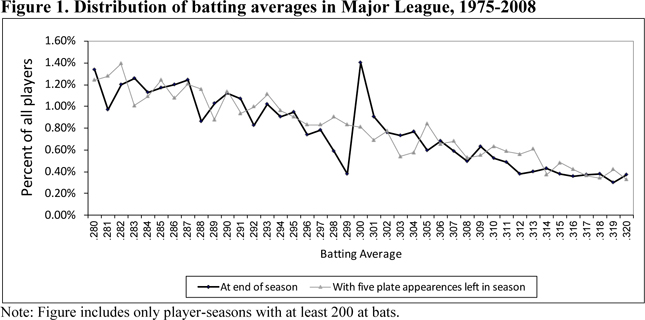

이런 현상은 메이저리그도 마찬가지다. 미국 펜실베니아대 경영전문대학원(MBA) 와튼스쿨 데빈 포프, 유리 시몬손 팀이 최근 펴낸 연구 보고서 'Round numbers as goals'에 실린 그래프도 .299까지 꾸준히 줄던 타자 비율이 .300에서 급상승한다.

재미있는 건 시즌 마지막 5타석을 남겨뒀을 때(흐린 선)까지는 .299와 .300 사이가 자연스럽게 흘러간다는 점이다. 사실 .299 타자가 조금 더 많다. 그런데 시즌이 끝나면 .300 타자가 훨씬 많다. 왜 그런 것일까?

와튼스쿨 팀 연구 결과에 따르면 타율 .299로 타석에 들어선 타자는 .430을 친다. 타율이 .300 또는 .301인 타자가 .224에 그치는 것과 비교하면 두 배 이상 차이가 나는 셈. 타율이 .299인 타자와 정확히 .300인 타자를 합치면 타율 .463를 만들어 낸다. 정말 3할 만세다.

또 한 가지 흥미로운 건 볼넷 비율. 타율 .298 또는 .299로 시즌 마지막 타석에 들어서서 볼넷을 얻어 나가는 경우는 2.5%다. 타율이 .300 또는 .301이면 8.6%로 비율이 올라간다. 볼넷은 타율을 떨어뜨리지 않지만 그렇다고 올리지도 않는다. 3할을 좇는 쪽에서는 필사적으로 피해야 할 대상이지만 이미 3할을 채우고 나서는 아무래도 괜찮은 것이다.

'3할 만들기'에는 선수만 열심인 게 아니다. 타율이 .298 또는 .299인 채 교체되는 선수는 4.1%밖에 안 되지만 타율이 .300 또는 .301인 선수는 19.7%가 교체된다. 타율이 정확히 .300이면 34.3%가 경기에서 빠진다.

와튼스쿨 팀 연구는 미국대학수학능력시험(SAT)을 다시 보는 학생들 성향도 다뤘다. 점수가 90점으로 끝나면, 그러니까 1090점이나 1190점, 1290점을 받은 학생들이 SAT를 다시 본다. 100점 단위로 끝나면 시험을 다시 보지 않는다. (SAT는 10점 단위로 성적을 통보한다.)

타율 .299와 .300 또는 SAT 1390점과 1400점이 그리 커다란 차이가 있을까? 사실 타율 .280과 .300도 그리 대단한 차이가 아니다. 400 타수를 기준으로 .300은 안타 120개, .280은 112개로 8개 차이. 6개월 동안 프로야구가 열린다고 했을 때 3주에 안타를 하나 더 치느냐 못 하느냐에 따라 .300과 .280이 갈릴 뿐이다.

그러나 어쩌겠는가? 영화 '19번째 남자(Bull Durham)'에서 케빈 코스트너가 말한 것처럼 "누군가 마이너리그에서 평생을 보낼 때 누구는 1주일에 하나씩 터진 바가지 안타 때문에 양키 스타디움에 선다."