한국야구위원회(KBO) 방송중계권 대행사인 에이클라엔터테인먼트와 스포츠 전문 케이블 TV 4사(협상대표 SBS 스포츠)가 중계권 문제로 다툼을 벌여 주말 경기 중계가 무산됐다.

중계권료 견해 차이부터 인터넷TV(IPTV) 재송출 문제까지 퍽 복잡하게 얽인 상황이다. 그런데 한 방송사에서 재미있는 주장을 펼친다.

MBC ESPN은 홈페이지를 통해 "에이클라는 2008년뿐만 아니라 2009년도에도 공공연히 스포츠 전문방송사 중 한곳 정도에는 중계권을 판매하지 않을 수도 있다는 얘기를 흘리면서 방송사들을 압박하고 있다"고 밝혔다.

이 글을 접한 첫 느낌은 "왜 한 군데는 안 팔면 안 되는 거지?"였다. 프로야구 팬들이 시청권을 박탈당하기 때문에? 당연히 아니다.

에이클라는 "비스포츠 채널인 YTN스타와의 중계를 추진하였으나 이마저도 스포츠 케이블 사의 고의적인 방해로 계약서 날인 15분을 앞두고 계약 불발을 통보 받았다"고 주장했다.

이 주장이 사실이라면 오히려 급한 쪽은 스포츠 채널 쪽이다. 방송사는 프로야구 중계권을 사야 할 '필요'가 있지만 에이클라는 팔 '의무'가 없다. 똑같은 물건을 더 비싸게 사겠다는 사람이 있는데 "오래 거래했으니 싸게 달라"고 '떼쓰는' 단골에게 꼭 팔 이유는 없는 것이다.

• 방송사 간 경쟁을 부추긴 NFL

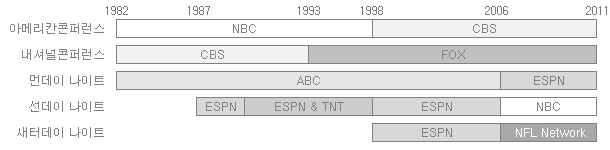

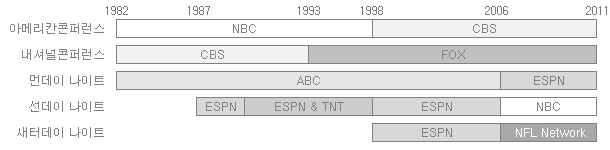

1993년 12월 미국 CBS는 38년 동안 지켜오던 북미프로미식축구리그(NFL) 중계권을 잃었다.

1993년 12월 미국 CBS는 38년 동안 지켜오던 북미프로미식축구리그(NFL) 중계권을 잃었다.

CBS는 4년 동안 중계권료로 2억9000만 달러를 제시했다. 내셔널콘퍼런스(NFC) 중계권을 두고 경쟁하던 FOX가 써낸 금액 15억8000만 달러에 비해 너무도 초라한 액수였다.

NFL 중계권을 잃자 CBS 시청률은 급락했고 제휴 방송사(affiliate) 숫자도 크게 줄었다. CBS는 5년 뒤 다시 AFC 중계권을 따냈지만 제휴 방송사 숫자는 아직도 예전 수준에 미치지 못한다.

CBS가 1998년 아메리칸콘퍼런스(AFC) 중계권을 따내면서 약속한 금액은 8년 동안 연간 5억 달러 씩 총 40억 달러였다.

CBS가 AFC 중계권을 따내면서 불똥은 NBC로 튀었다. NBC는 1939년 처음으로 미식축구를 중계한 방송사였다. NBC는 2006년에 가서야 다시 NFL을 중계할 수 있었다.

CBS가 AFC 중계권을 따내면서 불똥은 NBC로 튀었다. NBC는 1939년 처음으로 미식축구를 중계한 방송사였다. NBC는 2006년에 가서야 다시 NFL을 중계할 수 있었다.

1990년 5개 방송사가 총 9억 달러를 지불하던 중계권료는 1998년이 되자 4개 방송사 22억 달러로 2.4배 늘었다. 방송사 한 곳 당 평균 부담 금액은 3배 넘게 뛰었다.

이 과정에서 '의도적'은 아니더라도 '결과적'으로 방송사 한 곳은 중계권을 따내지 못했다. "중계권료가 너무 비싸다"고 툴툴대던 방송사도 다음 번 계약 때는 돈뭉치를 들고 찾아왔다. NFL만한 '킬러 콘텐츠'를 찾기가 사실상 불가능했기 때문이다.

NFL은 중계권료 수입이 늘자 각 구단 배당액을 늘렸고, 현재 NFL 구단은 전부 흑자를 기록하고 있다.

현재 우리 사정도 크게 다르지 않다. 프로야구만한 고정 시청률을 확보할 수 있는 스포츠 채널 콘텐츠는 사실상 없다. 프로야구 중계가 빠진 자리에는 철 지난 '베이징 올림픽 하이라이트'가 차지했다.

• 사과 도매상 이야기

한번 생각해 보자.

순박한 시골 농부가 과수원에서 사과를 땄다. 자기가 제값을 받을 자신이 없어 동네 이장한테 팔아달라고 부탁했다. 대신 수고비는 주겠다고 했다.

이장은 단골 도매상한테 가서 작년과 똑같이 19만 원에 팔겠다고 했다. 도매상은 종이 값이 올라 포장이 비용이 더 드는 탓에 8만 원이 아니면 못 사겠다고 했다.

처음에 "그 돈에 팔면 난 수고비를 한 푼도 못 건진다"면서 완강하던 이장도 사정을 이해한다며 14만 원으로 깎아주겠다고 했다. 그래도 도매상은 8만 원이 아니면 못 사겠다고 고집을 부렸다.

기다리다 지친 이장은 옆 도매상에 운을 띄웠다. 새로 문을 연 옆 가게에서는 14만 원이면 사겠다고 했다. 그때 도매상이 나타나 "사과 사면 재미없을 것"이라고 으름장을 놓고 돌아갔다. 도매상은 마을 터주대감이라 이 말을 안 따를 수 없었다.

사과를 팔지 못한 이장은 발만 굴렀다.

때마침 시장을 지나던 사과 주스 공장 구매 직원이 계약하겠다고 나섰다. 도매상은 공장에 박스 포장 비용과 공장이 사과를 대량 사들이는 바람에 소매상이 입는 피해까지 보전해 달라고 했다.

이장은 일단 사과를 팔 테니 새 주스 이름을 '농부 사과 주스'로 해달라고 제안했다. 직원도 흔쾌히 응했다. 도매상은 "내가 없으면 사과는 박스 포장이 안 돼 있다"며 '도매상 사과 주스'로 해달라고 했다.

직원 반응이 시큰둥 하자 도매상은 "이 지역은 도매상을 거치지 않으면 사과 한 개도 외부로 유출할 수 없는 게 법이다"고 큰소리쳤다. 사과 주스 공장 측은 "그럼 우리가 직접 도매상을 하나 만들겠다"고 맞섰다.

상황이 불리하자 도매상은 농부를 찾아가 "나를 단순히 장사치로만 생각하지 말고 그 동안 사과를 팔아줬으니 대승적 차원에서 파트너로 인정해 달라"고 요구했다. 동시에 "내가 없으면 이 마을 자랑 341호 사과나무 열매도 썩히고 만다"고 어르기도 했다.

가뜩이나 도매상이 사과 가격을 후려친다고 생각하던 마을 사람들 인심은 차갑기만 했다. 한 집에서는 "입맛에도 안 맞는 옆 부자 동네 사과는 값을 몇 배 쳐주더니 꼴 좋다. 이번 기회에 아예 도매상을 바꾸자"는 이야기도 나왔다.

그런데도 순진하기만한 농부는 "그래도 싸우면 안 되는데…"하고 고민에 잠겼다.

이 이야기 결말은 어떻게 날까. 혹시 농부가 결국 또 도매상에 속아 '바보 농부 이야기'가 되는 건 아닐까. 어차피 도매상은 이 마을 사과가 아니면 마땅히 팔 것도 없다.

농부의 결정을 기다리는 마을 사람들은 저마다 마이너스 통장을 보면서 쓴 입맛을 다셨다.

중계권료 견해 차이부터 인터넷TV(IPTV) 재송출 문제까지 퍽 복잡하게 얽인 상황이다. 그런데 한 방송사에서 재미있는 주장을 펼친다.

MBC ESPN은 홈페이지를 통해 "에이클라는 2008년뿐만 아니라 2009년도에도 공공연히 스포츠 전문방송사 중 한곳 정도에는 중계권을 판매하지 않을 수도 있다는 얘기를 흘리면서 방송사들을 압박하고 있다"고 밝혔다.

이 글을 접한 첫 느낌은 "왜 한 군데는 안 팔면 안 되는 거지?"였다. 프로야구 팬들이 시청권을 박탈당하기 때문에? 당연히 아니다.

에이클라는 "비스포츠 채널인 YTN스타와의 중계를 추진하였으나 이마저도 스포츠 케이블 사의 고의적인 방해로 계약서 날인 15분을 앞두고 계약 불발을 통보 받았다"고 주장했다.

이 주장이 사실이라면 오히려 급한 쪽은 스포츠 채널 쪽이다. 방송사는 프로야구 중계권을 사야 할 '필요'가 있지만 에이클라는 팔 '의무'가 없다. 똑같은 물건을 더 비싸게 사겠다는 사람이 있는데 "오래 거래했으니 싸게 달라"고 '떼쓰는' 단골에게 꼭 팔 이유는 없는 것이다.

• 방송사 간 경쟁을 부추긴 NFL

CBS는 4년 동안 중계권료로 2억9000만 달러를 제시했다. 내셔널콘퍼런스(NFC) 중계권을 두고 경쟁하던 FOX가 써낸 금액 15억8000만 달러에 비해 너무도 초라한 액수였다.

NFL 중계권을 잃자 CBS 시청률은 급락했고 제휴 방송사(affiliate) 숫자도 크게 줄었다. CBS는 5년 뒤 다시 AFC 중계권을 따냈지만 제휴 방송사 숫자는 아직도 예전 수준에 미치지 못한다.

CBS가 1998년 아메리칸콘퍼런스(AFC) 중계권을 따내면서 약속한 금액은 8년 동안 연간 5억 달러 씩 총 40억 달러였다.

1990년 5개 방송사가 총 9억 달러를 지불하던 중계권료는 1998년이 되자 4개 방송사 22억 달러로 2.4배 늘었다. 방송사 한 곳 당 평균 부담 금액은 3배 넘게 뛰었다.

이 과정에서 '의도적'은 아니더라도 '결과적'으로 방송사 한 곳은 중계권을 따내지 못했다. "중계권료가 너무 비싸다"고 툴툴대던 방송사도 다음 번 계약 때는 돈뭉치를 들고 찾아왔다. NFL만한 '킬러 콘텐츠'를 찾기가 사실상 불가능했기 때문이다.

NFL은 중계권료 수입이 늘자 각 구단 배당액을 늘렸고, 현재 NFL 구단은 전부 흑자를 기록하고 있다.

현재 우리 사정도 크게 다르지 않다. 프로야구만한 고정 시청률을 확보할 수 있는 스포츠 채널 콘텐츠는 사실상 없다. 프로야구 중계가 빠진 자리에는 철 지난 '베이징 올림픽 하이라이트'가 차지했다.

• 사과 도매상 이야기

한번 생각해 보자.

순박한 시골 농부가 과수원에서 사과를 땄다. 자기가 제값을 받을 자신이 없어 동네 이장한테 팔아달라고 부탁했다. 대신 수고비는 주겠다고 했다.

이장은 단골 도매상한테 가서 작년과 똑같이 19만 원에 팔겠다고 했다. 도매상은 종이 값이 올라 포장이 비용이 더 드는 탓에 8만 원이 아니면 못 사겠다고 했다.

처음에 "그 돈에 팔면 난 수고비를 한 푼도 못 건진다"면서 완강하던 이장도 사정을 이해한다며 14만 원으로 깎아주겠다고 했다. 그래도 도매상은 8만 원이 아니면 못 사겠다고 고집을 부렸다.

기다리다 지친 이장은 옆 도매상에 운을 띄웠다. 새로 문을 연 옆 가게에서는 14만 원이면 사겠다고 했다. 그때 도매상이 나타나 "사과 사면 재미없을 것"이라고 으름장을 놓고 돌아갔다. 도매상은 마을 터주대감이라 이 말을 안 따를 수 없었다.

사과를 팔지 못한 이장은 발만 굴렀다.

때마침 시장을 지나던 사과 주스 공장 구매 직원이 계약하겠다고 나섰다. 도매상은 공장에 박스 포장 비용과 공장이 사과를 대량 사들이는 바람에 소매상이 입는 피해까지 보전해 달라고 했다.

이장은 일단 사과를 팔 테니 새 주스 이름을 '농부 사과 주스'로 해달라고 제안했다. 직원도 흔쾌히 응했다. 도매상은 "내가 없으면 사과는 박스 포장이 안 돼 있다"며 '도매상 사과 주스'로 해달라고 했다.

직원 반응이 시큰둥 하자 도매상은 "이 지역은 도매상을 거치지 않으면 사과 한 개도 외부로 유출할 수 없는 게 법이다"고 큰소리쳤다. 사과 주스 공장 측은 "그럼 우리가 직접 도매상을 하나 만들겠다"고 맞섰다.

상황이 불리하자 도매상은 농부를 찾아가 "나를 단순히 장사치로만 생각하지 말고 그 동안 사과를 팔아줬으니 대승적 차원에서 파트너로 인정해 달라"고 요구했다. 동시에 "내가 없으면 이 마을 자랑 341호 사과나무 열매도 썩히고 만다"고 어르기도 했다.

가뜩이나 도매상이 사과 가격을 후려친다고 생각하던 마을 사람들 인심은 차갑기만 했다. 한 집에서는 "입맛에도 안 맞는 옆 부자 동네 사과는 값을 몇 배 쳐주더니 꼴 좋다. 이번 기회에 아예 도매상을 바꾸자"는 이야기도 나왔다.

그런데도 순진하기만한 농부는 "그래도 싸우면 안 되는데…"하고 고민에 잠겼다.

이 이야기 결말은 어떻게 날까. 혹시 농부가 결국 또 도매상에 속아 '바보 농부 이야기'가 되는 건 아닐까. 어차피 도매상은 이 마을 사과가 아니면 마땅히 팔 것도 없다.

농부의 결정을 기다리는 마을 사람들은 저마다 마이너스 통장을 보면서 쓴 입맛을 다셨다.