야구는 멘탈 게임이다. 타자가 타석에 들어서면 심장은 1분에 140번 넘게 뛴다. 마운드 위 투수도 다르지 않다. 물론 격렬하게 운동하기 때문에 심장이 빨리 뛰는 건 아니다. 야구는 선수들이 뛰는 시간보다 기다리는 시간이 더 많은 종목. 그만큼 매 순간 긴장한 상태로 경기에 임한다는 이야기다.

그렇다면 심리적 안정을 가져다주는 가장 큰 원동력은 무엇일까? 아니, 심리적 안정이라는 걸 어떻게 측정할 수 있을까? 물론 여기에는 이론의 여지가 많을 수밖에 없다. 여기서 이야기하고자 하는 건 한 가지 개연성일 뿐이다.

익숙해지면 심리적 안정이 찾아올까? 확실히 나이를 먹을수록, 그러니까 경험이 늘어 야구라는 경기에 익숙해질수록 투수들은 볼넷을 적게 내준다.

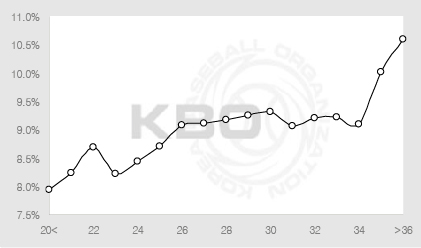

타자들도 마찬가지. 나이가 들수록 타석당 볼넷 비율은 점차 늘어난다. 리그에 적응할수록 서두르지 않는다는 얘기. 전성기가 지나서도 리그에서 살아남는 선수들은 볼넷 비율이 뛴다. 물론 강타자일수록 볼넷을 더 많이 얻고, 그런 선수들만 30대 중반을 넘어서도 계속 야구를 할 수 있다. 나쁜 볼을 걸러 내지 못하고서는 강타자가 될 수 없는 것. 그런 의미에서 타자들에게도 볼넷 비율은 선수의 심리적 안정을 알아보는 한 지표라고 할 수 있지 않을까.

삼진 비율도 타자들의 이런 성향을 잘 보여준다. 어린 선수들은 삼진을 많이 당한다. 그러다 경험이 쌓일수록 삼진 비율이 줄어든다. 20대 중반 이후 삼진 비율에는 커다란 차이를 보인다고 하기 어렵다. 일정 수준 이상에 도달하면 더 이상 타자의 힘만으로 삼진을 줄이기란 쉬운 일이 아닐지도 모르겠다. 그래도 삼진에 대한 공포는 줄었다고 봐도 틀린 얘기는 아닐 터. 이 역시 경험이 주는 소중한 자산이 아닐까.

반면 투수들은 다르다. 투수들은 보통 어릴 때 삼진을 더 많이 잡는다. 고교 시절부터 특급 투수로 명성을 떨친 선수가 아니면 일찍 프로 무대를 밟는다기 어렵다는 게 한 원인이 될 것이다. 삼진 비율이 23세 무렵에 내려가기 시작하는 게 그 반증. 그 이후에는 계속해서 완만한 상승세다. 다시 부침이 찾아오는 건 20대. 이때부터가 소위 '힘을 빼고 던지는' 요령을 터득하는 시기는 아니까. 그 이후는 타자들하고 비슷하다. 특급 선수들만 살아남기 때문에 삼진 비율 역시 증가한다.

이 간단한 자료만으로 "선수들은 나이를 먹어가면서 심리적인 안정을 찾는다"고 단정짓기는 어렵다. 다만 나이를 먹을수록 '수 싸움'에서 안정적인 상태에 도달한다는 건 틀림 얘기는 아닌 것 같다. 야구에서도 물론 운동능력은 중요하다. 그러나 우리가 흔히 '노림수'라 부르는 건 경험이 밑바탕에 깔려 있지 않으면 불가능하는 이야기다.

경험은 선수를 침착하게 만든다. 큰 경기일수록 침착함이 빛난다. 이번 가을 잔치에서는 어떤 베테랑 선수들이 돌풍을 일으켜줄지 기대된다.